こんにちは、はたてです!

皆さん面接は順調に進んでいますか?

多くの方が面接本番前に当日聞かれるであろう質問事項を想定して回答を準備する対策をしているのではないかと思います。

ですが、いくら準備を万全にしても対策の難しい質問がありますよね。

そうです。深掘り質問です。

ESの内容や面接での回答に対して面接官から「なぜ?」、「どうして?」と一歩踏み込んで質問を聞かれる事があります。

皆さんはこの深掘り質問に対して、面接で面接官から質問された時に自信を持って答えられていますか?

「なんとかその場で回答を考えて答えている」、「自分が想定していなかった質問を聞かれて答えられない」等、深掘り質問への対応に苦労している人が多いのではないでしょうか。

確かに深掘り質問の対策は難しいですが一方でこの対策が出来るようになると、どのような面接官からの質問に対しても自信を持って答えられるようになります。

自分の面接力を飛躍的に上昇させる事が出来ますよ!

今回はそんな深掘り質問に関して、対策に苦労されている方に向けて私が実施した対策方法を紹介します。

是非この記事を何度も読み込んで頂いて、深掘り質問に対する苦手意識を無くしていきましょう!

- これから深掘り質問の対策を始める人

- 深掘り質問の対策が上手くいかず苦労している人

- 面接官からの質問に自信を持って答えられない人

深掘り質問とは

「深掘り質問」という言葉を始めて聞いた方に向けて簡単に深掘り質問とはどのような質問なのか説明します。

既にこの言葉の意味を理解している方は読み飛ばして頂いて問題ありません。

「深掘り質問」とは一言で表すと以下のようになります。

就活生の回答を踏まえて、面接官がその回答から更に詳しい内容を聞く為の質問

ポイントは「就活生の回答を踏まえて」という事です。

具体的には以下のようなイメージになります。

貴方が学生時代に頑張った事は何ですか?

私が学生時代に頑張った事は居酒屋のアルバイトです。

1日の平均売上金額を従来の1.2倍にする事を目標に様々な施策を考えて実行しました。

なぜ1日の平均売上金額を伸ばす為の目標として”1.2倍”と設定したのですか?

この赤文字で記載した質問が深掘り質問です。

面接官は就活生が回答した売上目標について、なぜ1.2倍に設定したのかをより深掘って質問しています。

「1.4倍や1.8倍ではなく、なぜ1.2倍なのか?」を知りたいわけですね。

今回は例として「面接官の質問→就活生の回答→面接官の深掘り質問」というシンプルな会話イメージをピックアップしましたが、場合によっては更に面接官が就活生の回答を深掘りする事も十分にあります。

面接官が面接で深掘り質問をする理由

就活生にとってはあまり聞いてほしくない深掘り質問を面接官はなぜ面接の場で質問するのでしょうか?

私は企業の面接官になった経験が無いので、実際に面接官の真意は分かりません。

しかし就活を1年間経験して、面接官には以下3つの意図があるのではないかと推測します。

①就活生に対する理解を深める為

具体的には以下のような意図が面接官側にあるのでないかと私は考えています。

その就活生の回答だけではイメージ出来ないより具体的な当時の内容や、就活生がその考えに至った背景や理由を知り、就活生に対する理解を深める為

例えば先程示した面接官と就活生の会話の内容を見てみましょう。

面接官がガクチカに関して質問し、就活生がその質問に対する回答を話しました。

貴方が学生時代に頑張った事は何ですか?

私が学生時代に頑張った事は居酒屋のアルバイトです。

1日の平均売上金額を従来の1.2倍にする事を目標に様々な施策を考えて実行しました。

上記の就活生の回答から面接官は、その就活生が学生時代に頑張った事自体は理解する事が出来ます。

しかしこの回答だけでは、「何を」「どのように」頑張ったのか具体的な内容までは分かりません。

面接官としてはこの情報だけで他の就活生との違いを理解する事は出来ませんよね。

そうなると面接の合否判断も下せません。

だからこそ面接官は就活生に対する理解を深める為に、就活生に対して深掘り質問を行うのだと私は考えています。

ちなみに私が面接官の立場であれば、以下のような点が気になります。

- なぜ目標を1.2倍に設定したのか

- 平均売上金額を1.2倍にする為にどのような施策を実施したのか

- 施策を実施する上で壁にぶつかる事は無かったのか

- なぜ今回のガクチカを聞く質問に対して居酒屋のアルバイトのエピソードを選んだのか

このように面接官が深掘り質問を行う理由を考えると、就活生としても深掘り質問の対策が重要であると認識出来ますよね。

②就活生側が基本的な面接対策を実施しているか確認する為

就活生がちゃんと内定獲得に向けて面接対策を実施しているのかを確認する為にも、深掘り質問を聞いてくる事が考えられます。

企業側としては自社とマッチングする就活生を採用したいと考えていると思いますが、単純にマッチ度だけで判断している訳ではありませんよね。

就活という1つのイベントに対して内定獲得に向けた行動が取れる人物なのかという観点も評価に含まれていると私は思っています。

仕事においても1つ1つのプロジェクトに対して、設定したゴールに向かって行動していく機会が沢山ありますから、就活の時点で同じようなスキルが既に身についているのか見られているのではないでしょうか。

③面接官が単純に興味を持った為

単純に面接官が就活生の回答に興味を持った事から詳細について深掘り質問を聞いてくる事が考えられます。

このようなタイプの質問の場合、面接の評価との関連性は薄いので気楽に思いついたままの内容を回答すればいいでしょう。

ただ、面接官からのどの質問が興味本位なのか、そうじゃないのかを判断するのは難しいです。

自分の回答に対してよく反応してくれる面接官であれば分かりやすいのかもしれませんが、逆に反応が薄い面接官の場合は判断するのはまず無理でしょう。

なので基本的には今まで自分のやってきた面接対策の通りに質問に対して回答すればいいので、無理に判断しなくてOKですよ。

面接で深掘りされる質問例

面接ではどのような深掘り質問が面接官から聞かれるのでしょうか。

私が実際に聞かれた質問の一例を紹介します。

なぜ諦めずに頑張り続ける事が出来たのか?

ガクチカの内容を回答した際にこの深掘り質問を聞かれました。

「何を」「どのように」頑張ったのかは具体的に説明出来るように対策していましたが、「そもそもなぜ頑張れたのか」という根本部分については全く考えた事がなかったので、初めて聞かれた時は回答するのに少し時間がかかりましたね。

なぜその分野に興味を持ったのか?

どのようなゼミに所属しているのか回答した際にこの深掘り質問を聞かれました。

大学の学部やサークルの話をした際にも聞かれる事が多かったですね。

このような質問の場合、私は明確にゼミや学部に興味を持った理由があったので回答にはあまり苦労しませんでした。

そのように思った”きっかけ”は何かあるのか?

自分の意見や主張に関して回答した際にこの深掘り質問を聞かれました。

例えば特定の業界を志望した理由や就活軸を伝えた時などです。

この種の質問は自分で主張しておきながら改めて聞かれると、意外と言葉にして答えられなくなる事があります。

対策必須の質問なので必ず面接本番前に準備する事をお勧めします。

その活動を通して何を学んだのか?

自分の経験について回答した際にこの深掘り質問を聞かれました。

相当印象に残る経験であれば自分が何を学ぶ事が出来たのかイメージしやすいですが、大抵の場合はそこまで明確なイメージは持てないでしょう。

改めて自分が経験した事を振り返って何を学んだのか考えた上で、やっと自分の学びがイメージ出来るようになると思います。

他には何かあるか?

自分の主張や経験に関して回答した際にこの深掘り質問を聞かれました。

この質問をアドリブで返すのは相当難易度が高いと私は思っています。

多くの方は何も対策していない場合、答えに詰まってしまうので注意してください。

私も面接を経験し始めた時はこの深掘り質問を想定出来ていなかったので、回答に時間を要してしまいましたね。

「他の内容なんて思いつかないよ!」と心の中で思いながら、必死に他の内容を考えていました。

面接で深掘りされると答えられなくなる原因

面接官から深掘り質問を聞かれた経験のある人は沢山いると思います。

中には自信を持って自分の意見を答えられる人もいると思いますが、大抵の場合、「えっと…」と回答がすぐに思いつかない人の方が多いのではないでしょうか。

では何故、面接で深掘りされると答えられなくなってしまうのか、ここではその原因を5つ紹介します。

①自己理解が足りていないから

面接での深掘り質問に答えられない原因の1つとして、自己理解が足りていない可能性があります。

「自分から話したエピソードにも拘らずその詳細について忘れてしまっていたり、あるいはエピソード自体を深い内容まで理解しきれていない」なんて事が生じているかもしれません。

皆さんもある程度の面接対策は実施していると思いますので、基本的な内容については深掘り質問を聞かれてもすぐに答えられると思います。

例えばガクチカ(居酒屋のアルバイト)に関して、以下のような深掘り質問であれば問題無く答えられるでしょう。

- アルバイト先の店名

- 働いていたメンバーの名前

- 月当たりの勤務日数

- 商品名

- アルバイト先で設定した目標

- 目標達成の為に実施した施策内容 などなど

しかし、働いている時に自分が実施した行動の理由や何かを決断した時の背景等、より具体的な内容についてはうろ覚えになってしまっているのではないでしょうか。

もしくは何故当時自分がそのような行動や決断をしたのか理解しきれていない場合があると思います。

- 目標を設定した経緯

- 目標達成の為に実施した施策を選択した理由

- 施策を通じてお店にどのような変化が生まれたか

- なぜ今回選択した施策で目標達成する事が出来たのか などなど

深掘り質問では上記のように就活生の皆さんにとって曖昧になってしまっている内容について質問してくる事が本当に多いんです。

だからこそ、深掘り質問に自信を持って答えられない人が続出してしまうんですね。

そのような曖昧な状態を避ける為には自己分析の徹底が大切です。

自分の自己分析が面接官からのどのような深掘り質問にも答えられる程具体的に実施出来ているのか改めて見直してみてください。

自己分析に苦手意識を持っている方、やり方が分からない方は以下の記事で詳細をまとめていますので参考にしてください。

②企業理解が足りていないから

面接先の企業に関する詳しい内容について質問をされると答えられなくなる人は多いのではないでしょうか。

面接する企業1社毎に深い内容まで調べる事はかなり大変なので、調べ切れていない内容について聞かれた時に回答が詰まってしまうのではないかと思います。

そんな事態を解決する為には企業分析に力を入れていきましょう。

最低限以下の内容についてはどの企業においても面接前に把握しておきたいですね。

- 事業内容

- 会社の強み、弱み

- 競合他社との違い

- 主なキャリアの流れ

- 将来的な事業展開

企業理解が不足していると面接官に志望度が低いと見做されてしまうので、出来る限り深い内容まで企業について分析してみましょう!

③想定している質問数が少ないから

ガクチカや自己PRなど超基本的な質問に関しては対策が不十分であってもある程度答える事は可能でしょう。

しかし深掘り質問においてはアドリブでの回答が難しい場合が多いです。

「言われてみれば考えた事がなかった!」なんて事を深掘りされるケースも多々ありますからね。

なので面接対策として必ず幾つか面接官から質問されるであろう内容を予め想定しておきましょう。

自分が面接官の立場だったら自分に対してどのような深掘り質問をするのかというイメージで質問内容を想定してみるといいですよ。

そうは言っても面接対策として想定質問を考えるのは面倒くさいと思う方もいるでしょう。

そのように思う方は以下の記事で想定質問の準備を行うメリットやデメリットをまとめていますので、是非こちらも確認してみてください。

④面接練習の機会が少ないから

面接で上手く受け答えが出来るようになるには一定の経験を基にした慣れが必要です。

中にはいきなり実践に挑んで上手くいく人もいますが、基本的には練習無しで挑戦する事はお勧めしません。

私も面接経験が少ない時はそうでしたが、緊張してしまったり、上手く回答を言葉に表せなかったり等、何かしらの問題が生じていました。

なので友人やキャリアセンターを活用して本番迄になるべく多くの面接練習を実施していきましょう。

面接練習を通して少しずつ面接に対する慣れの感覚が掴めるようになれば、本番でも実力を発揮出来るようになりますよ。

キャリアセンターを活用した事が無い方やキャリアセンターを活用するメリットが知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

⑤面接本番の経験が少ないから

面接練習の数を重ねる事も大切ですが、それだけでは十分ではありません。

実際の企業で受ける本番の面接経験も積んでいきましょう。

皆さんも今までの人生経験を通して何となく理解していると思いますが、就活においてもやはり練習と本番は全然違います。

私の感覚では特に緊張感の点で全然違うと思いました。

面接練習では顔見知りの人とやる事もあるので、少し緩い雰囲気になってしまうんですよね。

なので面接練習だけに経験値を偏らせるのではなく、合わせて本番の経験も沢山積むようにしましょう。

少しでも興味のある企業があれば、是非面接にチャレンジしてみてください。

特に志望度の高い企業の面接の前に沢山経験を積んでおきたいですね。

面接で深掘りされた時に答えられるようになる為の対策5選

それではこれから面接で深掘りされた時に答えられるようになる為の対策方法について紹介します。

ポイントは5つです。

①から⑤の方法を順番に進めて深掘り質問の対策を行いましょう。

今回の説明を踏まえて皆さんが実践しやすいように、ESで以下のガクチカを記載した事を想定して説明しますね。

私は学生時代に居酒屋でアルバイトリーダーとして勤務し、チーム一丸となって売上を1.2倍にするという目標達成に貢献した。

当時、居酒屋は競争が激化しており客足が減少していた。そこで店長と相談し、「①顧客ニーズに合わせた新メニューを開発し、SNSで積極的に宣伝」、「②顧客とのコミュニケーションを重視し、一人ひとりに寄り添った接客を心掛ける」という2つの施策を実施した。

これらの施策を実施する為に、チームメンバーと密にコミュニケーションを取り、それぞれの意見を尊重しながら計画を進めた。また、メンバーのモチベーションを高める為に定期的にミーティングを行い、目標達成に向けた進捗を共有した。

その結果、顧客満足度が向上し、売上は前年比1.2倍に増加した。この経験を通してチームワークの重要性と、目標達成の為に積極的に行動する事の大切さを学んだ。

①ESの内容を踏まえてツッコミ所がないか確認する

自分が記載したESを改めて1文ずつ読み込み、ツッコミを入れられる箇所がないか探してみましょう。

難しいと感じる方は、1文1文に対して「なぜ?」「どうして?」とツッコミを入れてみてください。

そこで「確かになんでだろう?」と感じる箇所があれば、そこがツッコミ所になります。

どんなにESを具体的且つ分かりやすく書いていたとしても、ツッコミ所は幾つかあるはずですよ。

ツッコミ所が無いなんて事はありませんので、必ず探してください。

そこで見つけられたツッコミ所は面接本番でも面接官から深掘りされる可能性があります。

そのツッコミ所を起点として様々な切り口から深掘り質問を聞かれるので、先ずはどの箇所が深掘りのきっかけになりそうなのか把握しておきましょう。

皆さんの記載したESを改めて見直して、「なぜ?」、「どうして?」というようにツッコミを入れられる箇所がないか確認してみてください。

ツッコミ所が分からないという方は私が先程、例として記載したESをもとに一緒に考えてみましょう。

皆さんはどこがツッコミ所になると思いますか?

私なら以下の箇所がツッコミ所になると考えます。

- 居酒屋は競争が激化しており

- 客足が減少していた

- SNSで積極的に宣伝

- メンバーのモチベーションを高める為に などなど

細かく考えればもっとツッコミ所は多いのですが、先ずは4つ考えてみました。

これらの箇所に対して「なぜ?」、「どうして?」とツッコミを入れる事が出来ますよね。

このように先ずはツッコミ所を把握していきましょう。

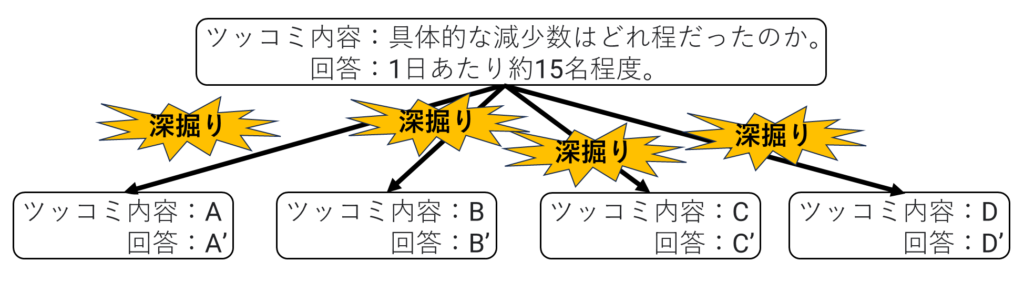

②どのようなツッコミが出来るのか考える

ツッコミ所の把握が完了したら、次はその該当箇所に対してどのようなツッコミが出来るのか考えていきましょう。

例えばこんな感じです。

- 居酒屋は競争が激化しており

- なぜ当時は競争が激化していたのか。

- 競争の激化とは具体的にどのようなイメージになるのか。

- 客足が減少していた

- 具体的な減少数はどれ程だったのか。

- どのような客層が主に減少したのか。

- 客足の減少はいつ頃から続いていたのか。

- SNSで積極的に宣伝

- どのようにSNSを活用したのか。

- なぜSNSでの宣伝を試みたのか。

- SNSの宣伝によりどのような効果が得られたのか。

- メンバーのモチベーションを高める為に

- なぜメンバーのモチベーションを高める必要があったのか。

- ミーティングや進捗共有によってメンバーのモチベーションはどのように変化したのか。

このようにツッコミ所を踏まえてどのようなツッコミが出来るのか考える事で、面接本番における面接官からの深掘り質問を予想する事が出来ます。

この深掘り質問をきっかけに詳しい内容を質問される事になるので、この段階で出来るだけ沢山ツッコミの内容を考えられると、様々な観点を踏まえて対策が出来るようになりますよ。

③ツッコミに対する回答を考える

ツッコミの内容を考える事が出来たら、次はその内容に対する回答を考えましょう。

この回答が面接官からの深掘り質問に対する最初の回答になります。

今回は「客足が減少していた」の箇所に焦点を当てて説明します。

こちらの箇所で考えたツッコミの内容は以下の通りでしたね。

- 具体的な減少数はどれ程だったのか。

- どのような客層が主に減少したのか。

- 客足の減少はいつ頃から続いていたのか。

この内容に対して、面接本番でどのような回答をするか考えてみましょう。

例えばこんな感じです。

- 具体的な減少数はどれ程だったのか。

- 1日あたり約15名程度の減少数だった。

- どのような客層が主に減少したのか。

- 20代〜30代男性の来店が主に少なくなった。

- 客足の減少はいつ頃から続いていたのか。

- 昨年頃から少しずつ減少が続いている。

1つのツッコミ内容に対して回答が複数ある場合は全て書き出してみましょう!

④回答を踏まえて更に深掘りを進めていく

先程の作業により、ツッコミ内容に対する回答を考えました。

そしてここから面接官の恐怖の深掘りが始まります。

貴方の回答した内容に対して更に「なぜ?」、「どうして?」と深掘りをしてくるでしょう。

そのような面接官からの深掘りへ対抗する為に、予め貴方自身が自分に対して深掘り質問をしてしまいましょう。

先に面接官から深掘りされそうな内容は自分で深掘りしておくのです。

この作業によって面接本番で面接官からの全ての深掘り質問に回答出来るようになる訳ではありません。

それでも本番で同じ深掘り質問を面接官から聞かれる可能性があるので、私はこの対策方法をお勧めします。

実際に私も予め対策した深掘りの内容と同じ質問を面接官から聞かれる事が何度かありました!

更に深掘りを進める為には2つの作業が必要になります。

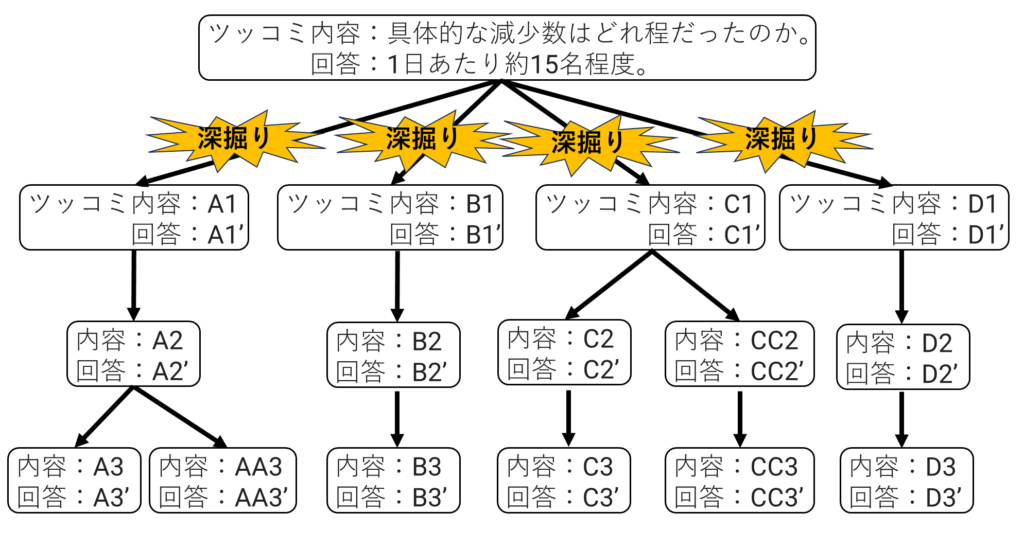

縦方向への深掘り

「ツッコミ内容に対して回答を考え、その回答を踏まえて再度ツッコミ内容を用意して、また回答を考える」というように、どんどん下へ下へと深掘りを進めていく方法です。

この作業を行う事で面接官から自分の回答に対して何度深掘りをされても対応出来るようになります。

深掘りをする回数に明確な決まりはありませんが、凡そ1つの回答に対して3回深掘りすれば十分だと思います。

私の経験では自分の回答に対して3回以上深掘りして質問される事はなかったですからね。

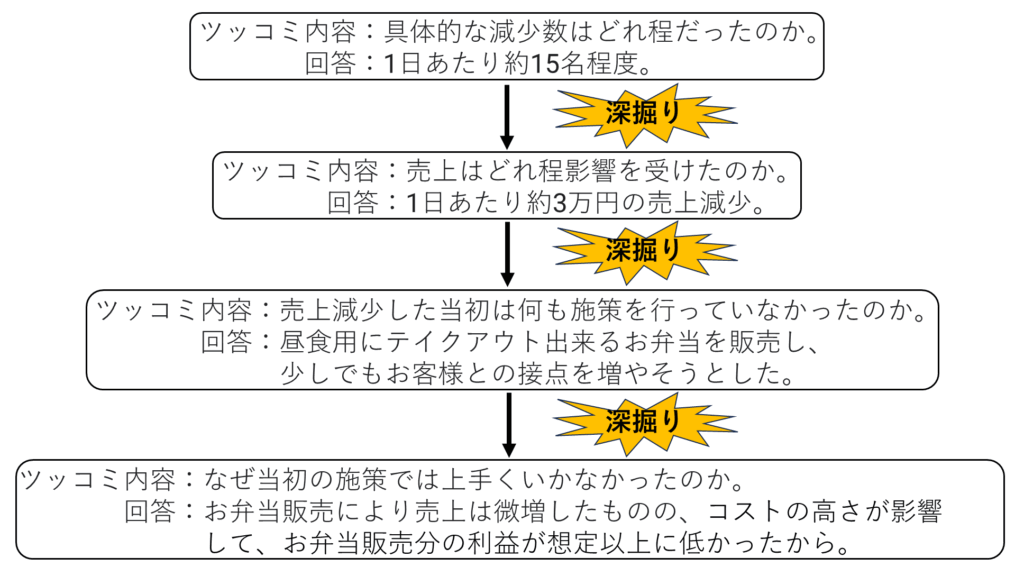

例えば「1日あたり約15名程度の減少数だった」という回答に対して、縦方向へ深掘りを行う場合はこんな感じになるでしょう。

- その来店客の減少により売上はどれ程影響を受けたのか。

- 1日あたり約3万円の売上減少となった。

- 今回色々と施策を行ったとの事だが、売上減少した当初は何も施策を行っていなかったのか。

- 昼食用にテイクアウト出来るお弁当を販売し、少しでもお客様との接点を増やそうとした。

- なぜ当初の施策では上手くいかなかったのか。

- お弁当販売により売上は微増したものの、コストの高さが影響して、お弁当販売分の利益が想定以上に低かったから。

1つ前の回答を踏まえて更に深掘りしていくイメージが分かりますでしょうか。

図に表すとこんな感じです。

このような作業を行うことで面接官から1つの回答に対してどれだけ深掘り質問をされたとしても、こちらが既に対策した内容を回答するだけで済むようになります。

横方向の深掘り

1つの回答を踏まえて更に下へと深掘りを進めていくのが、縦方向の深掘りでした。

これに加えて、横方向の深掘りも行いましょう。

縦方向の深掘りでは想定した深掘りの内容通りに面接官が質問してくれれば問題無く対応出来るのですが、それだけだともしも想定していない深掘り質問を聞かれた場合に対応出来なくなります。

なので縦方向と横方向の深掘りを合わせて行う事で、より綿密な深掘り対策を完成させる事が出来ますよ。

横方向の深掘りのイメージはこんな感じです。

このように1つの回答に対して様々な観点から横方向に深掘りする事で、面接官からどのような角度で深掘りされても対応出来るようになります。

「1日あたり約15名程度の減少数だった」という回答に対して考えるとすれば、例えば以下のようなツッコミ内容が考えられるでしょう。

- ツッコミ内容A:売上はどれ程影響を受けたのか。

- 回答A’:1日あたり約3万円の売上減少となった。

- ツッコミ内容B:最大ではどれほど客足が減少したのか。

- 回答B’:最大では1日あたり約30名程度の減少数だった。

- ツッコミ内容C:平均的には1日あたり約15名の減少になるだろうが、実際はもう少し偏りがあるのか。

- 回答C’:元々客足の多かった週末で特に減少幅が大きかった。

- ツッコミ内容D:営業時間のうちどの時間帯で客足減少の影響が大きかったのか。

- 回答D’:閉店2時間前の夜10時頃。2次会利用者が特に減少していたと思う。

このように縦方向と横方向の深掘りを行う事で、どの様な角度から、どれだけ深掘りされても対応出来るようになります。

最終的な深掘りのイメージ図はこんな感じです。

深掘り質問の対策方法がまだ明確にイメージ出来ていない方にとって、この図は非常に複雑なように見えるかもしれません。

ですが慣れてしまえばそこまで難しい話ではないと理解して頂けると思います。

要は、「面接官がこのような質問をしてきたら、私はこう回答しよう」みたいなイメージを繰り返しているだけです。

皆さんの身近な経験だと、オセロで遊ぶ時に同じような思考をしているのではないでしょうか。

「対戦相手がもしこの箇所にコマを置いたら、自分はあの箇所にコマを置こう」みたいな感じです。

横方向の深掘りは5W3Hを意識

縦方向の深掘りでは「なぜ?」、「どうして?」と自分に問いかければいいので割とやりやすいと思います。

しかし横方向の深掘りは少しイメージが難しいと思う方がいるかもしれません。

そのような方は5W3Hを意識してみてください。

Why:なぜ

Who:誰が

When:いつ

Where:どこ

What:何が

How:どのように

How many:どれくらいの量の

How long:どれくらいの長さの

その他にも意識するべき事があると思う方は上記の要素に加えて考えてもOKです。

このように型を作る事で、型が何も無い状態よりも深掘り内容が考えやすくなりますよ。

⑤面接本番を経験して不足している深掘り要素を理解する

今までは自分の頭の中で深掘り質問に対する対策を考えていました。

面接前の準備としてそのような行動も大切ではありますが、自分の頭の中の思考だけで終わってはいけません。

ある程度の準備が整ったら面接本番も経験しましょう。

本番を経験する事で自分の想定と本番にどれ程の違いがあるのか理解する事が出来ます。

「自分は回答に対してABCの3パターンの深掘り質問を想定していたけど、実際は想定外の質問Dが来た」みたいな感じです。

このように面接本番で自分の想定出来なかった深掘り質問を見つける事が今後の対策を進める上で大切になります。

想定外の深掘り質問を面接官から聞かれたら、その都度自分の深掘り質問リストにその質問内容を加えましょう。

そして、その質問内容を起点に縦方向、横方向の深掘りを進めていくのです。

面接本番を経験して想定外の深掘り質問をリストに加えていくという1つ1つ地道な作業にはなりますが、この作業が貴方の深掘り対策をより強固なものにしてくれます。

この作業をどこまで飽きずにやり切れるかがポイントになるので、是非皆さん頑張ってください!

対策が不十分でも面接本番を挑戦するべき

深掘り質問対策を含む面接対策を行なっている方の多くが悩む事が1つあります。

それは、「どれ程準備出来たら面接本番に挑戦してもいいのだろうか」という事です。

面接本番で失敗するのは嫌ですから、ある程度の準備が整ってから本番を迎えたいですよね。

ですがどこまで準備すれば本番に挑んでいいのかという判断も難しいです。

そのような悩みを抱えている方に対して、私は「今からでも挑戦するべき」と回答します。

確かにある程度準備したい気持ちは分かります。

しかし準備だけを続けていると、自分の面接にどのような課題があるのか理解する事が出来ません。

自分の課題はやはり、面接本番を経験してみないと分からないんですよね。

「あの時の質問に上手く答えられなかった」とか「緊張から焦って回答してしまった」とか、どれだけ準備しても色々な課題が出てくるでしょう。

そのような課題を早いうちから把握する事で、自分の面接力を効率的に向上させる事が出来ます。

だからこそ、準備不足であろうと今からでも面接本番に挑戦する事を私はお勧めします。

ただ、面接本番に挑む際には1つだけ注意してほしい事があります。

いきなり本命企業には挑戦しないでください。

さすがに本命企業に関しては先ず興味の薄い企業から面接経験を積み上げて、面接対策が充分に進んでから挑戦出来るようにスケジュールを調整しましょう。

面接官からの深掘り質問に答える時の注意点

面接全般を通して面接官からの質問に対して答える時の注意点はありますが、深掘り質問に答える際にも特定の注意点があります。

皆さんが面接本番の場で面接官から深掘り質問を聞かれた場合は、以下の点に注意して答えるようにしてください。

ダラダラと回答しないようにする

深掘り質問を聞かれると話が長くなってダラダラと回答してしまう場合があります。

私の場合は特に対策出来ていない質問内容を聞かれた時に、ダラダラと回答してしまうケースが多かったです。

なぜこのような事態になってしまうのでしょうか。

私自身の経験や周りにいる話が長めの人の特徴を踏まえて考えると、以下のような原因があると私は考えています。

自分の中で話す内容が整理出来ていないから

話す内容がまとまっておらず思いついた事から順次口に出しているので、まとまりの無い回答になってしまうのだと思います。

改善策として私がお勧めするのは回答内容の構成を決めるという方法です。

「面接官から深掘り質問を聞かれたら、こういう構成で回答するようにしよう」と予め決めてしまうのです。

私の場合は以下の構成で回答するように意識していました。

結論→理由→再結論

他にも方法は沢山あると思いますが、もし現時点で深掘り質問の回答がダラダラ長くなってしまう課題を抱えている方は真似してみてください。

また上記のような回答の大枠を予め設定しておくと、何も設定していない時よりも論理的に話す事が可能になります。

論理的な話し方に苦手意識を持つ方は、こちらの記事を読んでみてください。

私が論理的な回答をする為に何を考えているのか、その詳細をまとめています。

最後に結論を話してしまう

面接において結論から話すという意識が非常に重要だという事は皆さん既にご存じだと思います。

日常会話だとあまりこのような話し方は意識しないので、少し頭を使う話し方になるのではないでしょうか。

寧ろ日常では先に色々と理由や概要を話して最後に結論を話す事もあるかと思います。

このような日常とは違う話し方を就活で実施していると、深掘り質問を面接官から聞かれた際、最後に結論を説明する話し方になってしまう場合があります。

冒頭説明した通り結論から話すスキルは就活で重要だと理解しながら、真逆の話し方になってしまうのは不思議ですよね。

このような状況になってしまうのは面接官から深掘り質問を聞かれてすぐに回答が思い浮かばず、動揺してしまうからだと私は思います。

皆さんも何となく思い当たる経験があるのではないでしょうか?

普段の面接では就活用の話し方に頭を切り替えている人が、動揺する事によってその切り替えが出来なくなってしまうのです。

頭の切り替えが出来なくなって日常の話し方に戻ってしまう事から、結論が最後になる話し方に変わってしまう事態が発生してしまいます。

特にこちらも1つ目の「ダラダラと回答しないようにする」で記載した注意点と同様に対策出来ていない深掘り質問を聞かれた時ほど、回答がすぐに浮かんでこない事に動揺してしまい、普段の結論の順番を意識した話し方が出来なくなってしまうでしょう。

この事態の解決策はシンプルに結論から話す意識を保ち続ける事です。

面接官からどのような質問を聞かれても必ず最初に結論から話すと決めましょう。

すぐに回答が思いつかない場合は面接官にお願いして考える時間を少し貰う事も可能なので、焦らず落ち着いて結論から話す事を徹底しましょう。

深掘り質問に限らず面接において意識するべき他の話し方のポイントは以下の記事にまとめています。

深掘り質問に答えられなくても落選するとは限らない

今まで色々と書いてきましたが、深掘り質問に答えられないからといって絶対に面接で落ちるという訳ではありません。

勿論基本的な質問内容には回答出来ないといけないです。

しかし一方で、深掘り質問の中には面接官自身も回答が難しいと認識している内容もあります。

つまり、面接官から聞かれる深掘り質問の全てにテンポ良く答えられなくてもいいのです。

少し時間を貰って考えた上で回答したり、考えた上でも回答出来ない事になったりしてもいいのです。

なので面接の途中で答えづらい深掘り質問を聞かれても、絶対にその時点で面接を諦める事はしないでください。

面接官はその質問1つだけではなく総合的に判断して貴方の合否を決めているので、最後まで諦めずにやり切りましょう!

まとめ

今回は深掘り質問の対策に苦労している方に向けて私が実施した対策方法を5つ紹介しました。

ポイントをまとめますと、以下の通りです。

- 事前準備として自己分析が必要

- 縦方向、横方向の深掘りを意識

- 面接本番を通して課題を確認

面接官から突然聞かれる深掘り質問に苦手意識を持つ方も多いと思います。

しかし今回の紹介した内容を踏まえて対策をして頂ければ今まで答えられなかった質問も、自信を持って答えられるようになるでしょう。

地道な作業になりますが是非やり切って頂いて、自分の面接力を今まで以上に向上させていきましょう!